走近“看不见”的重离子世界(弘扬科学家精神·对话)

对话中国科学院近代物理研究所赵红卫院士——

走近“看不见”的重离子世界(弘扬科学家精神·对话)

习近平总书记强调,科技兴则民族兴,科技强则国家强。广大科技工作者锚定“四个面向”,钻研新理论、开辟新领域、探索新路径,不断向科学技术广度和深度进军,为建设科技强国、推进高水平科技自立自强作出巨大贡献。

重离子加速器有什么用?工业固废如何“变废为宝”?在青藏高原科考要克服哪些困难?……本版今起推出“弘扬科学家精神·对话”栏目,邀请各领域科学家讲述他们的创新故事,解读他们的研究突破,让我们在对话中碰撞思想火花,激扬奋斗热情,大力弘扬科学家精神。

——编 者

人物小传

赵红卫,1966年1月生,甘肃庆阳人,中国科学院院士,中国科学院近代物理研究所研究员。主要从事加速器物理与技术研究工作,在强流高电荷态电子回旋共振(ECR)离子源、重离子回旋加速器、电子冷却、强流质子超导直线加速器等方面取得重要成果。这些研究成果已应用于大型离子加速器大科学装置、核物理前沿基础研究、重离子肿瘤治疗、核废料嬗变研究和医用同位素产生等方面。

在肉眼看不到的世界里,原子、分子、质子、电子等微小粒子蕴藏着无限潜力。对于很多人而言,“重离子”比较陌生,但它却是“极微观”世界的重要组成部分。如何“解剖”它们的物理奥秘?为何要让它们加速奔跑?在“看不见”的世界中,科学家们怎样几十年如一日攻坚克难,研究出推进科技强国建设、惠及群众生活的前沿技术?

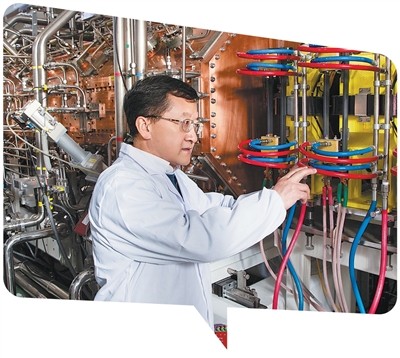

近日,人民日报记者走进位于甘肃兰州的中国科学院近代物理研究所(以下简称“近代物理所”),与中国科学院院士、离子加速器物理及技术专家赵红卫(见图,受访者供图)面对面交流。

“重离子加速器就是我们观察极微观世界的一台‘显微镜’”

问:什么是重离子?它为什么重要?

答:原子由原子核和围绕它运动的电子组成,当原子得到或失去电子,就形成了离子。通常称的“重离子”,是指质量数大于4即比氦重的原子核失去电子后形成的离子。在所有离子范围中,除了氢离子即质子和氦离子外,其余的都可以称为重离子。

离子带正电或负电,这种带电性为进一步探索规律、应用规律提供了很大空间。重离子研究是核物理研究领域的重要组成部分。历史上,它为“两弹一星”等国家重大战略作出了贡献。近年来,重离子研究在推进航天事业、农业、医疗和新材料等领域发展中也有新突破、新亮点。

问:为什么要给重离子加速?重离子加速器的作用体现在哪里?

答:从分子、原子到离子,再到更小的电子、质子、中子、原子核、夸克……我们用肉眼或一般的显微镜是看不到的。要想进行极微观的研究,就先得“看到”这些极小的原子核或基本粒子,一般要将粒子或离子对撞、打靶,通过核反应产生出其他粒子进行测量研究。

如同我们可以通过望远镜去观测茫茫太空中的星体,重离子加速器就是我们观察极微观世界的一台“显微镜”,我们可以从能量、数量和品质3个方面来理解重离子加速器的作用。

首先是能量。加速器可以为重离子大幅加速,当速度不断变大,其质量和能量也会变大。

其次是数量,即离子束流强度。通过加速器加速产生一定数量的离子,打靶或对撞的离子数量越多,就能有更高的粒子产额。

最后是品质。在加速器里,海量离子本应在同一轨道上以相同的能量运动,但这些离子会经常“跑偏”。通过优化、控制加速器,可以让这些“跑偏”的离子重新回到规划的能量和轨道上,从而得到品质更高的离子束。

问:兰州重离子加速器建设运行情况怎么样?

答:20世纪80年代,近代物理所负责的兰州重离子加速器建成出束,这是我国第一台大型重离子加速器。随后几十年里,兰州重离子加速器品质不断跃升,成为我国规模最大的大型重离子研究装置,在国际上也是性能优越的大型重离子加速器之一。兰州重离子加速器可以把重离子速度提升到光速的0.8倍、每秒能加速上万亿个高品质离子,每年运行超过7500个小时。

“做一流的科学研究,要立足于解决重要科学技术问题、满足国家和人民需求”

问:在日常生活中,重离子加速器带来了哪些成果?

答:不少人很喜欢吃的东北大米,其中就有一部分和重离子加速器有关。近5年来,在东北三省和湖南,兰州重离子加速器提供的重离子束培育,助力培育了四五类水稻新品种。

培育农作物新品种新品系,和把种子送上太空是一个道理。我们和多地农业科学研究机构合作,通过高能重离子束辐照诱变育种,挑选出性能优越的种子,并加以验证、培育,使其稳定下来,形成新品种。

此外,利用重离子束辐照技术,可以提高很多金属材料、高分子材料和超导材料的性能,包括特定用途的不锈钢、微孔膜、电缆电线、汽车轮胎等。过去几十年里,近代物理所参与了相关研究,目前,一些技术已经成熟,有些性能数据还成为行业标准。

再比如,用重离子加速器治疗肿瘤。简单来说,就是先确定肿瘤的位置,再算好肿瘤和离子束入射口之间的距离,最后让重离子束刚好能在肿瘤位置爆发最大能量,杀死癌细胞。2020年3月,近代物理所研制的我国首台完全自主知识产权重离子治癌系统在甘肃武威启用,截至目前,这套系统已经在武威、兰州、杭州、济南、武汉等10个城市装配,让2000多名国内外患者获益。

问:30多年来,您是如何突破技术壁垒、做到国际领跑的?

答:做一流的科学研究,要立足于解决重要科学技术问题、满足国家和人民需求。在这个过程中,做好原始创新非常重要,哪怕国际上众多专家都没做成,只要我们潜心钻研,就有可能突破。

就拿离子源来说,它是重离子加速器的重要组成部分,是加速器的源头,用来产生离子束,就好像火把上的火苗,有了它,才能点燃整个火炬。2001年,经过对比已有的技术成果和国际水平,我发现,如果按照当时已有的技术路线研究,最多只能达到国际同类结构离子源水平。为此,我们提出了新的技术路线——“新型结构的超导高电荷态电子回旋共振(ECR)离子源”设想。

经过5年多的努力,团队终于将原创结构超导磁体及其离子源测试成功。2006年,团队研制成功全新结构的超导离子源装置。此后10多年里,我们不断改进提高,又建成3台第三代新型强流高电荷态超导ECR离子源装置,并实现全部国产化,产生了同类装置几乎所有重离子束流强度的世界纪录,使我国在本领域实现领跑,在国际上形成了独特的ECR离子源体系。

“坚持长期主义,这是我们的‘必修课’”

问:在开展科研工作过程中,科学家和社会应该凝聚哪些共同认识?

答:科技强国不仅是科学家的事,更需要全社会共同支持。坚持长期主义,这是我们的“必修课”。具体来看,3个方面的内容非常重要:

一是长期进行基础研究、原创研究。一些新的知识、新的发现刚刚面世时,它们可能“毫无用处”。但是,从科学基本规律看,我们往往要用几十年时间,才能把很多基础知识发展到实际应用的水平。

二是长期坚持技术创新研究。从新科技思路提出,再到验证、技术攻关、样机研制、最终形成真机或产品……核心技术的创新和研发需要经过反复修正和迭代,不能急功近利,要做真正的从无到有、“从0到1”的研究,把新技术研发摆在重要位置。

三是长期坚持稳定投入。从国家到各行各业、创新主体、企业等,不仅要有资金物质的投入、人才的投入,还需要各类政策、制度等软环境的投入与支持,各方合力,共同推进科技创新事业良性发展。

问:您认为青年科研人员如何更好成长?

答:从近代物理所成立至今,一代代科研工作者勇挑重担、接续奋斗,做出众多前沿成果。究其根源,就是大家将科学家精神中的爱国、创新、求实、奉献、协同、育人等特质转化为实际行动。

一直以来,近代物理所逐渐形成了信任年轻人、支持年轻人、培养年轻人的育人风格。就拿我自身来说,1991年,在近代物理所获得硕士学位后,我就留所工作。后来,无论是作为联合培养博士生,还是作为所里的科研人员,前辈们都给予了我极大关怀。

现在,近代物理所成员超过1000人,硕士、博士研究生700多名。帮助刚毕业的博士出国交流、鼓励支持青年科研人员参与重大项目、设置合理有效的激励……近年来,我们形成了一套助力青年人才成长的机制,让青年人才放心去干、努力去拼。

问:您有什么对青年科研人员的建议吗?

答:建设重大科技基础设施,问题繁杂、情况复杂,我们一般会把一个个大问题分解成多个小问题,再分别由不同的小团队去做。所以大家一定要重视团队协作。

青年科研人员应该根据自己的特长找好自己的目标和定位,主动融入团队,在不断协作中提升本领、解决问题、实现目标。在此过程中,大家各负其责,但最终目标一致,在协同配合中,我们就有更多机会优化科学研究方法,实现个人和团队的共赢。

《 人民日报 》( 2025年08月04日 06 版)

- 今日推荐